プロフィール

東京都出身。1988年、国際基督教大学卒業。1988年、J.P.モルガンの資産運用部門にアナリストとして入社。1998年、マネイジング・ディレクター、運用本部長兼CIO。モルガン信託銀行(のちJ.P.モルガン・アセット・マネジメント)副社長。2009年引退。2012年、アライ・キャピタル・マネジメント(株)代表取締役(現職)。2014年より、 国際基督教大学理事(基金担当、現職)。

- 齋藤

- 今回は国際基督教大学(ICU)基金担当理事を務めていらっしゃる新井さんのインタビューです。どうぞよろしくお願いします。

- 新井

- こちらこそ、よろしくお願いします。

- 渡辺

- 今日はICUから来てくださったのですか?

- 新井

- すぐ近くのジムに通っていて、朝6時から運動をしてきました。

- 渡辺

- お忙しい中でも、健康管理を心がけていらっしゃるのですね。

- 新井

- 実は、父が糖尿病だったこともあり、40代で健康診断のC判定を受けたのを機に、運動を始めました。それ以来、食事にも気をつけていて、20年間お米を食べなかったんですが、最近は新しい発見があって食べるようになりました。

- 齋藤

- それはすごい!僕はお米を食べないなんて多分無理ですね(笑)。

- 新井

- 血糖値をリアルタイムで測れるセンサーがあって、お酒と一緒に炭水化物を摂ると血糖値が上がりにくいと分かったので、やっとご飯を解禁したんです。

- 渡辺

- 医療機器や健康用具も日々、進歩していますものね。それにしても、食事にも運動にも留意なさって理想的な生活、6時からジムにいらした後すぐにご出勤ですか?

- 新井

- 前職ではだいたい7時半くらいには会社に着いていました。夜は7時頃に帰る生活でしたが、一時期は夜間の大学院にも通っていて、18時半から授業を受けていました。その時は正直かなりハードでしたね。

- 渡辺

- すでにエキスパートでいらっしゃる上に、大学院では何を専攻なさったのですか?

- 新井

- 早稲田大学のファイナンス研究科です。この経験がなければ、今の仕事にはつながらなかったと思います。

退職金を株で運用して生活費を稼ぐ、いわゆる今でいうFIREをしたのですが、自分なりに調べた結果、「日本株は上がる」と確信を持っていたんです。

- 渡辺

- もともと齋藤さんと新井さんは、以前からお知り合いなのですか?

- 新井

- 齋藤さんが同窓会長をされていた時にお会いしたのが初めてです。

- 渡辺

- 先ほど齋藤さんが「新井さんはICUの救世主」とおっしゃっていましたが、その点について詳しくお伺いしたいです。

- 齋藤

- 僕が同窓会長を務めていた頃も、ICUは赤字で、基金も減少し続けていました。このままでは大学の未来が危ぶまれる状況でしたが、現在では減り続けた基金残高から200億円ほど回復しているのです。それも全て、新井さんの尽力のおかげです。

- 渡辺

- 財務基盤が安定していなければ、学びの場を守ることは困難ですよね。しかし、200億円ほどの回復って!

- 新井

- 実は、ICUは建学以来、教育研究では一度も黒字になったことがないんです。設立当初はアメリカのキリスト教団体が募金活動を行い、寄付金によって運営されていました。しかし、次第に寄付金が減少し、学費を上げようとした際には「学費値上げ反対運動」が起きてしまい、それも難しくなりました。

- 齋藤

- それはちょうど私が学生だった頃の話ですね。

- 新井

- そうですね。そしてある時、ICUが所有していた土地を東京都に売却する話が出てきたんです。その土地は当時ゴルフ場として利用されていたんですが、もともとはICU設立時は戦後の食糧不足と重なるので、教職員と学生が食べ物に困らないよう、広大な農場として使われていたんです。実際、ICUの1期目の決算書には、学費収入の下に「付帯事業収入」として、鶏肉、豚肉、乳製品などが記載されているんですよ。

その後、日本の食糧事情が改善され、農業を続ける必要がなくなったことで、低コストで運営できるゴルフ場へと転用されたんです。そして、東京都が野川公園を作るためにその土地を購入したいと提案してきました。ちょうど1973年、ICUの財政が非常に厳しい時期だったので、その土地を東京都に売却することになったんです。売却代金は現金ではなく東京都債で支払われました。当時の金利が8%もあったため、その運用益でしばらくの間、ICUの経営を維持することができたんです。

- 渡辺

- そんな背景が。噂では聞いたことがありましたが、詳しくは知りませんでした。

- 新井

- 90年代に入ると金利が低下し株式市場もバブル崩壊で低迷したため基金の運用益が減少し、赤字が深刻化しました。しばらく基金を取り崩す財政運営が続きます。私が基金担当理事としてICUに戻ったのは2014年のことでした。

- 渡辺

- 当時、経営状況をご覧になって驚かれたのでは?

- 新井

- 正直、驚きました。「このままでは学校が潰れてしまう」と思いましたね。教育研究事業の赤字に加え、理学館の建て替え、その他D館など老朽化した施設の修繕工事などの必要もあり、それを賄うには基金の運用益に頼るしかない状況でした。

- 渡辺

- そこからどのようにして状況を立て直されたのですか?

- 新井

- アメリカの大学の事例を調べてみたんです。例えば、ハーバード大学は年間2,000億円くらいの赤字を、7兆円の基金を大体8%で運用することで補っています。それと同じように、ICUもリスクを取って基金を運用するしかないと考えました。

- 渡辺

- ほかに選択肢はなかったのですね。

- 新井

- そうなんです。問題は、本当に株を買えば儲かるか?ですが、私自身も44歳で前の会社を辞めており、退職金を株で運用して生活費を稼ぐ、いわゆる今でいうFIREをしていたのですが、その過程で自分なりに徹底的に分析した結果、「日本株は上がる」と確信を持っていたんです。そして、「株を買って稼ぎ、赤字を埋めるしかない」と理事会や教授会で提案し、基金の運用方針を転換しました。

- 渡辺

- その提案にはどのような反応が?

- 新井

- リスクを取ることに反対する慎重論も根強くありました。そんな時、ある教員から「イエス様は株を買えと言っている」というタイトルのメールをもらったんです。どういうことかというと……齋藤さん、聖書はこちらの事務所にありますか?

- 齋藤

- 良かった~。牧師の息子なんで、もちろんおいてありますよ。

- 新井

- マタイの福音書第25章の15節にこう書かれています。神様が旅に出る際、3人の僕に「私が旅に出ている間、お金を預かっておいてくれ」と命じるんですね。戻った際、3人にお金をどうしたかを尋ねると、うち2人は「商売をして倍にしました」と答え、神様は大変喜びました。しかし、もう1人は「大切なお金を失うのが怖くて地中に埋めて隠していました」と報告すると、神様は激怒します。「それなら銀行に預けておけば利子くらい付いたのに」と言い、その僕を追放してしまうのです。

- 渡辺

- 興味深いお話ですね。

- 新井

- これは「お金は個々人が神様から預かった才能を表し、それを世のために使うべきだ」という比喩として解釈されているそうです。ただ、字面だけを見れば「お金はリスクを取って増やすべきだ」とも読めます。ICUが持っていた土地の売却代金である基金も神様からの預かり物だと考えれば、それを最大限活用してお金を増やす努力をするのは当然のことかもしれません。この聖書の一節もふまえて理事会等で説明を繰り返し株式の比率を高くすることになりました。

- 渡辺

- そうした根気強いご説明の結果、基金運用の方針が固まっていったわけですね。

家が貧しかったので「お金持ちになりたい」という思いがずっとありました。それが経済に興味を持った理由の一つです。

- 渡辺

- 新井さんがICU財務担当の理事として専任であたってくださっていること、神様からのギフトのようにも思えてきますけれど、そもそも株式運用に興味や才能を持たれたのは、いつ頃からなのでしょうか?

- 新井

- 株で利益を出すのは、実はそんなに難しくないんですよ。「新聞に書いてあることの逆」をするだけです。例えば、「株は買い時」と言われている時に売り、「日本経済はダメ」と言われている時に買うんです。

- 渡辺

- つまり、底値で買って高値で売る、ということですね?

- 新井

- その通りです。リーマンショックのような状況では買い、逆にITバブルのようにみんなが株を買っている時は絶対に手を出さない。それだけの話です。

- 渡辺

- おっしゃることはシンプルでその通りなのですけれど、どこが底値か高値かの見極めが至難という現実はありまして…こうしてお話していると、穏やかでジェントルマンな印象ですが、実はかなりギャンブラーな一面をお持ちなのでは。シンプルで豪胆な行動、なかなかできないものかと。

- 新井

- よく言うんですけど、ICU生にはそうした素養があるんですよ。だって、ICUのことを知らない人なんてたくさんいる中で、わざわざICUを選ぶってことは、世間の常識に流されていない証拠です。ちなみに、僕の祖母なんて、僕がICUに入ることが決まった時、「うちの孫がCIA(アメリカ中央情報局)に入った」と近所に言って回ってました(笑)。知名度がほとんどない大学でした。

- 渡辺

- あはは!確かにICUに入るという選択そのものが、既に一般的な路線ではないですね。

- 新井

- そうなんです。世間に迎合する人は株で儲けるのが難しいと思います。みんなが「いい」と言う時に買うと、それは既に株価が上がり切った後ですから。逆に、注目されていない時、評価が低い時に行動することで、利益を得られるわけです。

- 渡辺

- 新井さんは小さい頃から、あまり周りに流されない性格でしたか?

- 新井

- そうですね。自分がやりたいことにはとことん突き進むタイプでした。昔、飛行機が好きで仕方なくて、パイロットになりたかったんですが、視力が悪くて断念しました。それでも諦められなくて、中学生の時に自衛隊の募集事務所に行ったことがあります。

- 渡辺

- 自衛隊の募集事務所に?

- 新井

- 成績はそこそこ良かったんですが、「航空自衛隊に入ろう」と決めてしまって(笑)。自衛隊では航空自衛官としての訓練を受けながら、高校卒業資格も取れる制度があったんです。

- 渡辺

- ご両親はどんな反応でしたか?

- 新井

- 母は僕が10歳の時に病気で亡くなっていました。父は「もう言い出したら止まらない性格だから仕方ないな」という感じでしたね。

- 渡辺

- お母さま、小学生の時に…。お父さまはご子息の性格をよくわかっていらしたのですね。

- 新井

- そうなんです。それで募集事務所に行って、「自衛官になりたいんですけど」と言ったら、面接官の最初のリアクションが「暴走族か?」というもので(笑)。自分から来るのは怪しい人ばかりだと思われていたんでしょう。でも、その場で過去問の試験を受けたら、あまりにも成績が良かったらしくて、担当官の態度が一変しました。しかし、その後、応募書類を出す際に「願書」ではなくて「志願票」と書かれているのを見て、自分の行動の重大さに気づき、結局普通の都立高校に進むことにしました。ただ、飛行機への思いは断ち切れず、3年後には再び防衛大学の受験を考えましたが(笑)。

- 渡辺

- そこからICUを選ぶことになったきっかけは何だったのでしょう?

- 新井

- 高校時代は部活ばかりで、気がついたら受験シーズンになっていました。

浪人しましたが、慶應の経済学部を受けようと思い、数学が必要だったので予備校の東大受験コースに通い始めました。周りがみんな東大志望だったので、負けず嫌いの性格から、すぐに自分も東大を目指すようになりました。

- 渡辺

- その頃から経済にはご興味を?

- 新井

- 小さい子供の頃、大好きな飛行機のおもちゃを友達は持っているのに自分は買ってもらえず、幼稚園の頃に住んでいた家はよくなめくじが這っていました。そんな環境にいたので「お金持ちになりたい」という思いがずっとありました。それが経済に興味を持った理由の一つだと思います。

- 渡辺

- 予備校の環境から東大を、そして志望は経済学部を。

- 新井

- ただ、入試が近づくと模試の結果は微妙で、だけど、普通の私立を滑り止めで受けるのも負けを認めるような気がしてなりませんでした。そんな時、東大受験コースで仲良くなった友人が「ICUを受ける」と言い出したんです。「何それ?」と聞いたら、「偏差値のヒエラルキーにとらわれないユニークな大学で、東大と同じくらい良い大学だ」と教えてくれました。それで「これだ!」と思い、ICUを受けることにしました。

- 渡辺

- お友だちの言葉に触発されてだったのですね。ICUでの大学生活はいかがでしたか?

- 新井

- 入学して2ヶ月くらいで「変人ばっかりだな」と思い、話が合う人がいなくて辞めようかと真剣に考えました(笑)。

- 齋藤

- ぼくは17期なんですが、新井さんは何期でしたっけ?

- 新井

- 32期で、ID88です。

- 渡辺

- 私はID90なので、新井さんの2期後輩になります。同じ時期、キャンパスで過ごしていたのですね。

- 新井

- そうですね。僕はゴルフ部だったんですが、渡辺さんと練習で一度会っていますよ。

- 渡辺

- そういえば、先輩が誘ってくださって練習に行ったことがありました。でも、ゴルフ部って華やかでエリートな雰囲気で、腰が引けた記憶が。(笑)

- 新井

- 比較的「変人」比率が低かったゴルフ部の雰囲気が自分に合っていました。入部してからは大学生活を楽しめるようになりましたね。

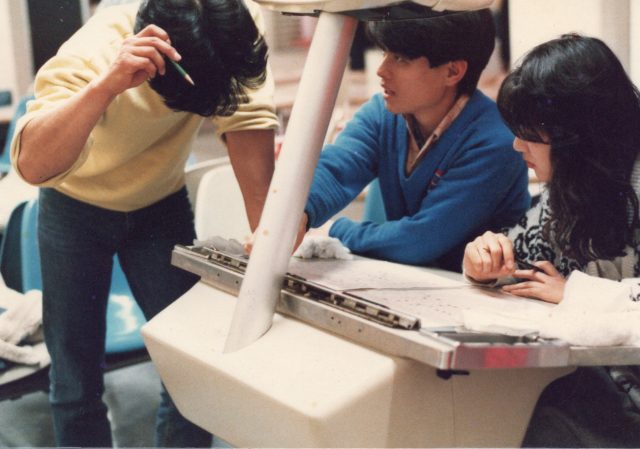

ICUでゴルフ部の部長を務めた経験が大きいと思います。当時、外国人を含む30人以上のメンバーをまとめる必要がありました。それが本当に大変で、「もう二度と人の上に立つ仕事はしたくない」と思ったほどです(笑)。

- 渡辺

- ICUを卒業される頃には、就職先はJPモルガンとすでに決めていらしたのですか?

- 新井

- 実はICUに入学した時点で、「すごく変な大学なので、まともな仕事に就くのは無理だろう」と諦めていました。そんな中、会計学の授業で運命的な出会いがありました。非常勤講師の先生が、「これからの時代、パソコンを使って株式市場の分析をすれば簡単にデスクワークでお金を稼げるようになる」と話していたんです。まだパソコンが普及していない時代にそういった話を聞いて、「これだ!」と思いました。

その先生にいろいろと教えてもらい、卒論もその先生の協力で株式運用について書くことに決めました。さらに、「そこまで頑張るなら外資証券のディーリングチームのヘッドを紹介してあげる」とまで言っていただいたんです。

- 渡辺

- その時代の背景を考えると、先見の明がある先生だったのですね。

- 新井

- そうですね。当時はバブル経済だったので、就職自体は比較的簡単でした。ただ、面接で「新井君のように国際的な大学を出た人には、入社したらすぐロンドンに行ってもらうよ」と言われたのですが、当時の英語力では到底ロンドンで生きていけないと自覚していました。

ICU生は周囲から「英語ができる」と思われていましたが、それが逆にプレッシャーになり、「英語ができるようにならないとやばい」という感覚がありました。だからこそ、英語を使わざるを得ない環境に自分を置く必要があると感じたんです。

- 渡辺

- それで外資系企業を選ばれたのですね?

- 新井

- はい。それと部門ごとにスペシャリストとして採用される外資系企業なら株式運用ができるので、最終的に株式運用部があるJPモルガンを選びました。初任給が高いことや英語研修が手厚いことも理由の一つでした。

- 渡辺

- バブル当時、外資系企業に就職される方はあまり多くなかったと思いますが、周囲の反応はいかがでしたか?

- 新井

- 猛反対されましたね。特に当時は米国の銀行はラテンアメリカの不良債権問題で苦しんでおり、米国も財政赤字が取り沙汰され、「沈みゆく国だ」と思われていました。一方で日本は絶好調で、日本の金融機関に就職していた先輩の中には、世界の金融市場の公用語はそのうち日本語になるだろうとまで言う人もいました。しかし実際には、その後外資系企業のビジネスは大きく成長しました。気がつけば、入社して10年でマネイジング・ディレクターになり、資産運用子会社の副社長にもなっていました。

- 齋藤

- 金融機関に入ったとしても、その中でトップに立てる人はごく一部です。それだけのキャリアを築けた理由は何だと思いますか?

- 新井

- ICUでゴルフ部の部長を務めた経験が大きいと思います。当時、外国人を含む30人以上のメンバーをまとめる必要がありました。それが本当に大変で、「もう二度と人の上に立つ仕事はしたくない」と思ったほどです(笑)。

個人個人がはっきりしているICUで、しかも私とは文化的背景も違うセプテンバーもOYR多いゴルフ部をまとめるって大変なんです。キャプテンと言っても人事権をもってるわけでも、給料を差配するわけでもない、じゃあどうやってまとめて動かしていくか、本当に大変な分、いい経験にもなったんです。

ゴルフ部の部長を務めた経験があったので、会社でも、ミーティングを仕切ったり、大勢の前でスピーチをすることは比較的得意でした。そして、自然といろいろな役割を任されるようになりました。それが結果的にキャリアにプラスになったと思います。

- 渡辺

- そんな大変な経験こそ、期せずして現在の礎に。

- 齋藤

- すごく面白いなと思うのは、いろんな人をまとめる能力というのは非常に難しいことなんですよね。私がマッキンゼーにいた時、優秀だけど個性が強い人たちをまとめているうちに、自然と責任ある立場になっていきました。まとめる力というのは、生まれつき持っているものがあるんですかね?

- 新井

- 環境次第で大きく変わると思います。実際、ICUに入る前の自分に、そんなスキルがあるとは思ってもいませんでした。

- 齋藤

- 最近、組織の使命をしっかりと押さえたうえで「こんなことをやると面白いんじゃないか」と一歩、二歩先を考え、それを実現させる人が少なくなったように感じます。ただ、そういった人材は育成できるものなのか、少し疑問に思うんですよね。

- 新井

- 僕の場合、小学校1年生の時に母が入院し、その後は放し飼いのような状態で過ごしていました。優秀な人たちだけと付き合うのではなく、いろんなタイプの人と関わってきたので、変わった人にも抵抗がないんです。

- 齋藤

- なるほど。新井さんの場合は、育った環境が今につながっているんですね。

- 渡辺

- でも、これほどの才能とご経験、ご自分のためだけに生かそうと思ったらいろいろな選択肢やご収入に直結すると思うのですけれど、あえてICUに奉仕してくださっているように感じます。基金担当理事に就任なさるきっかけは何だったのですか?

- 新井

- それがもう25年ほど前の話になるんですが、20歳以上年上のICUの先輩が、仕事の関係で昼食に誘ってくださったんです。その時、仕事の話が一段落した後にこう聞かれました。「ところで、君はICUを出ているけど、誰のおかげで卒業できたと思う?」と。それで僕は「親父に学費を出してもらいました」と答えたら、「いや、それ以外に君が卒業するまでに300万円を負担した人がいるんだよ。それが多くの非基督者の日本人も含む寄付者だ」と言われました。

その時、ICUが赤字で、その赤字を補うために寄付金が使われているという事実を教えてもらったんです。そして最後に「その300万円は借金だから返せよ」と言われまして(笑)。僕も「どこかで返します」と答えたのを、今でも覚えています。

- 渡辺

- それがずっと心にどこかに引っかかっていらして。

- 新井

- そうなんです。それから10年ほど経ち、会社を引退する時に退職金の中から “借金”をICUに寄付をしました。すると、大口寄付者懇談会というものがありまして、その席でこれまでの経歴などを話していたら、「基金担当理事の候補がいました!」と言われて(笑)。

- 渡辺

- なるほど。まるで運命に導かれるような(笑)。

- 新井

- ちょうどその頃、小学生の息子がいたんですが、ある日突然会社に行かなくなった僕を見て、息子が急に真剣な顔でこう言ったんです。「パパ、外に出ないと仕事は見つからないんだよ」って(笑)。リーマンショックの直後で、失業してゲームばかりやっているように見えたんでしょうね。実際は株の分析をしていたんですが。それで「そろそろちゃんと仕事しないといけないかな」と思っていたタイミングだったんです。

- 渡辺

- そんな可愛らしい一言も後押しになったのですね。卒業生としてもご子息に感謝しないと。これからのICUの財務、つまり在学生が学ぶための恵まれた環境を維持、発展できるかは新井さんの双肩にかかっている面が大きいので、またぜひお話を聞かせてください。では最後に、現在ICUに在籍している学生たちや、これからICUを目指そうと思ってくださる若い世代に向けて、メッセージをお願いできますか?

- 新井

- そうですね。とにかく「やりたいことをやる」。これに尽きると思います。ICUは、自分のやりたいことに挑戦できる大学です。31個のメジャーがあり、好きなことを自由に勉強できる環境は本当に貴重です。最近、新しい理学教育の校舎も完成しましたが、これほどの理系教育設備を持っている教養学部というのは、日本ではほとんど例がありませんし、世界的にも珍しい存在です。ですから、本当にやりたい勉強ができる大学なので、自由を存分に楽しんでほしいと思います。

ただし、自由を楽しむには覚悟も必要です。それを忘れずに、ぜひ思い切り大学生活を楽しんでください。

- 渡辺

- そんなふうにうかがうと、卒業生としてもまたキャンパスに行ってみたくなりますね。

- 新井

- あと、卒業生にはぜひ「時間がかかっても、少しでも良いから、“借金”を返してほしい」ですよね(笑)。

- 齋藤

- そうですね。ぼくはぼくなりに借金の返済をし続けようと思っています。

- 渡辺

- はい。心して返済するようにいたします。

プロフィール

新井亮一

東京都出身。1988年、国際基督教大学卒業。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。1988年、J.P.モルガンの資産運用部門にアナリストとして入社。1994年日本株式ファンドマネージャー、1996年投資調査部長、1998年、マネージング・ディレクター、運用本部長兼CIO、モルガン信託銀行副社長執行役員。内外の顧客から預かった1兆円を越える日本株式の運用に統括責任者として携わる。2009年引退。2012年、アライ・キャピ タル・マネジメント(株)代表取締役(現職)。2014年より、 学校法人国際基督教大学基金担当理事(現職)